为深入贯彻党的二十届三中全会和二十届四中全会精神,全面落实全国教育大会与上海市教育大会部署,积极响应上海 “大思政课” 建设试验区(高校)构建 “社会大课堂” 的号召,上海中侨职业技术大学马克思主义学院组织骨干师资前往上海体育大学武术博物馆、中国乒乓球博物馆开展调研交流,并正式签署结对共建协议,为该校 “大思政课” 实践教学注入体育文化新动能。

武德文化铸魂 构建传统体育思政课堂

10 月27 日,上海中侨职业技术大学马克思主义学院封晓莉书记带队,郜工农教授、毛瑞明教授及马院青年教师代表一行抵达上海体育大学武术博物馆。上海体育大学马克思主义学院胡德平院长、武术博物馆馆长周广瑞老师携团队热情接待,双方共同开启了一场 “武术+ 思政” 的育人探索之旅。

在博物馆专业讲解引导下,中侨马院教师先后参观了传统兵器展区、武术流派全景展示区及武德教育互动空间,系统了解了中华武术从古代军事技艺到现代全民健身载体的发展脉络。展区内 “馆课融合” 的育人场景令人耳目一新:通过VR 技术重现的古代武术竞技场景、嵌入太极拳理的哲学课堂案例,让教师们直观感受到体育文化与思政教育的融合路径。“从‘强国强种’的近代武术觉醒,到‘忠、智、信、仁、勇、严’的武德内涵,这些都是立德树人的鲜活素材。” 金山区政研会会长郜工农研究员在参观中感慨道,他认为武术中蕴含的坚韧品格与集体意识,与新时代思政教育的价值追求高度契合。

在随后的共建座谈会上,双方围绕实践教学方案展开深入研讨,明确将联合打造三大育人载体:一是开发 “武德思政” 专题课程,结合博物馆馆藏资源解读传统美德与社会主义核心价值观的内在联系;二是组建跨校教研团队,共同编写《体育文化思政教学案例集》;三是开展 “武术文化行走课堂”,组织学生通过沉浸式体验感悟传统文化自信。最终,封晓莉书记与周广瑞老师共同签署结对共建协议,标志着武术文化正式纳入中侨大学 “大思政课” 实践体系。

国球精神育人 打造红色体育思政阵地

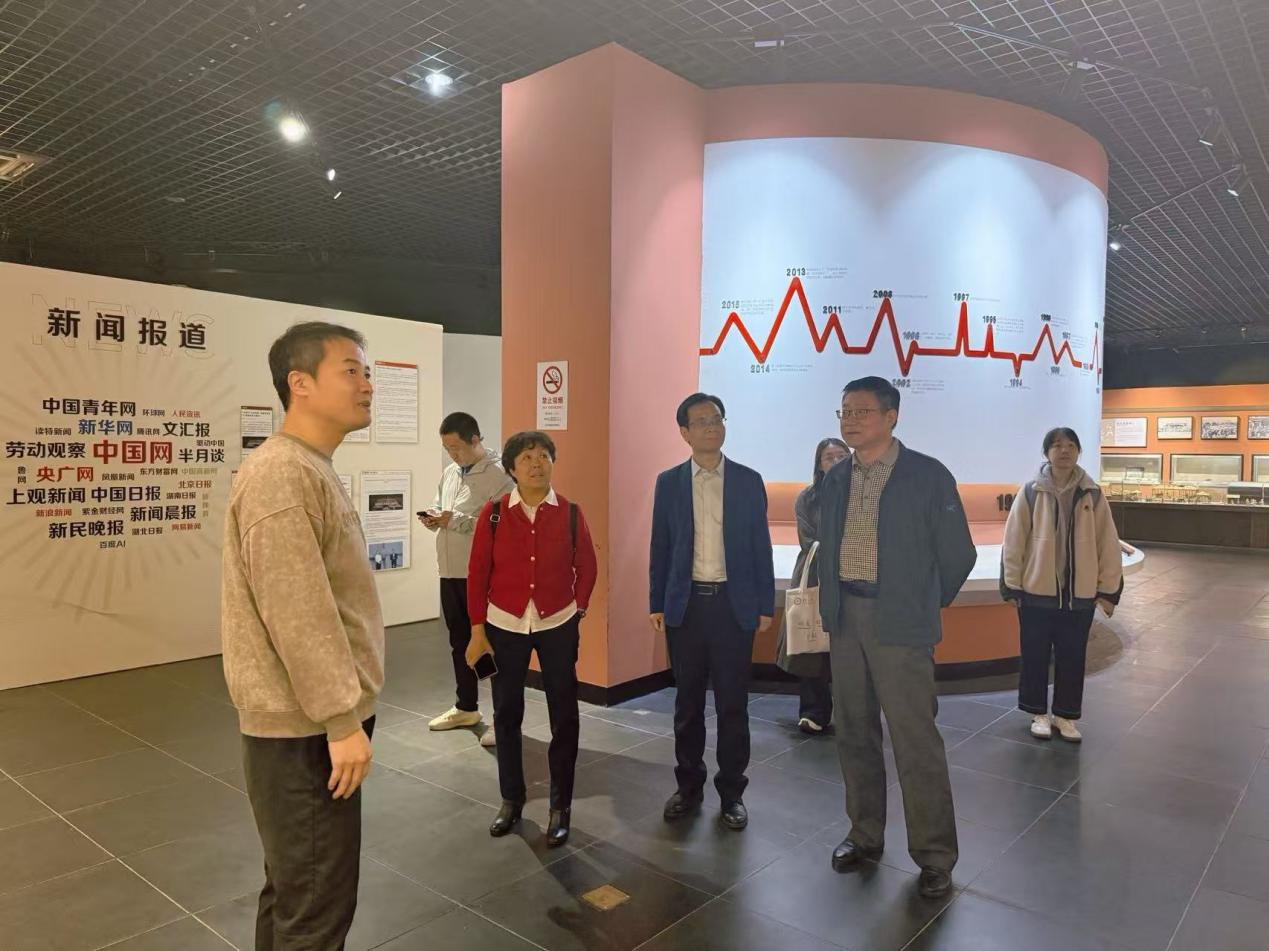

10月29日,中侨马院一行转场中国乒乓球博物馆,副馆长李拓恒及核心团队全程陪同交流。在共建洽谈中,双方聚焦 “国球精神的时代价值” 与思政教学的结合点,敲定了涵盖师资培训、课程开发、实践活动的三维合作框架:定期邀请乒乓运动专家开展 “冠军思政课”,利用馆藏史料开发 “乒乓外交与大国担当” 等专题教学模块,每年组织 “国球精神研学营” 等实践活动。经过详细商讨后,封晓莉书记与博物馆李馆长共同签署共建协议,明确将以 “国球精神” 为核心,打造集 “史料研读、榜样学习、实践体验” 于一体的思政教育基地,引导学生在体育文化熏陶中厚植家国情怀。

在馆藏参观环节,从世界首副乒乓球拍到奥运冠军奖杯,从 “乒乓外交” 的历史实物到当代选手的训练战袍,珍贵史料系统展现了中国乒乓球从 “零的突破” 到 “长盛不衰” 的辉煌历程。讲解员重点介绍的容国团 “人生能有几回搏” 的奋斗故事、中国女排与乒乓球队跨界共勉的团结事迹,让在场教师深受触动。“樊振东在巴黎奥运会逆转夺冠的拼搏场景,就是最生动的奋斗教育素材;混双比赛中的战术配合,完美诠释了集体主义精神。” 毛瑞明教授表示,这些鲜活案例将有效破解思政教学 “理论空转” 难题。

共建赋能大思政 体育育人开新局

此次双馆结对共建,是上海中侨职业技术大学马院落实上海市 “大思政课” 建设试验区部署的具体实践,更是该校构建 “大课堂、大师资、大格局” 思政体系的重要举措。封晓莉书记在总结中指出:“武术博物馆的武德文化与乒乓球博物馆的国球精神,分别代表了中华优秀传统文化与红色革命文化的体育表达,为我们打通‘思政小课堂’与‘社会大课堂’提供了优质载体。”

参与活动教师纷纷表示,此次调研实现了体育文化与思政教育的思维碰撞:未来将把武术中的坚韧品格、乒乓运动中的拼搏精神融入课堂教学,通过 “案例讲解+ 实物观察+ 实践体验” 的模式,让思政教育更具感染力与穿透力。两大实践基地的落地,不仅丰富了中侨大学 “大思政课” 的教学资源,更为上海高校 “馆校共建” 思政育人模式提供了可复制的实践经验。

供稿人:余文君

黄甜

审稿人:封晓莉